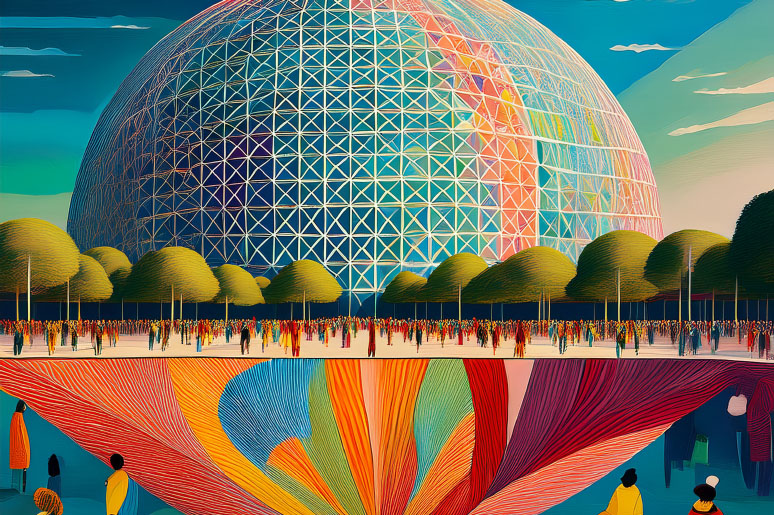

2025年4月13日に大阪・関西万博が開幕しました。

国内外から注目を集めるこの国際博覧会は、多彩なパビリオンや未来をテーマにした展示、最先端技術を体感できるイベントとして、多くの来場者の期待を集めています。

しかし、開幕直後から予想を大幅に上回る人出により、会場や交通機関で深刻な混雑が発生。

飲食施設では長時間待機が常態化し、一部の施設では建設遅れによる入場トラブルも報告されています。

本記事では、万博で生じている具体的な問題とその背景、そして専門家の意見をもとにした今後の改善策を整理します。

想定を超える来場者で各所が混乱

万博開幕初日から、会場には早朝から長蛇の列ができ、特に週末には混雑がピークに達しました。

入場ゲートでは2時間以上の待機が発生し、退場時にも1時間を超える行列が確認されました。

入場時の混雑は、安全性の面でも懸念があり、列の整理やトラブル対応に時間がかかるなど、会場スタッフの負担も大きくなっています。

駅構内への入場規制と交通トラブル

会場の最寄り駅である夢洲駅では、地下鉄中央線の輸送力が限界を迎え、駅構内への入場制限が行われました。

ホームに入るための列が駅の外にまで延び、身動きが取れない状況が続く場面も報告されています。

特に夕方の退場時間帯には混乱が増し、構内での滞留によって安全確保に支障が出る恐れがあるとの指摘もありました。

会場内における問題の顕在化

飲食店での長時間待機が常態化

人気の高い寿司チェーン「くら寿司」では最大8時間待ち、「スシロー」では200組以上の順番待ちが発生し、来場者からは「食事だけで半日が終わった」という声もありました。

事前に「並ばない万博」との宣伝がなされていたこともあり、期待とのギャップに落胆する来場者が続出しています。

特に小さな子どもや高齢者を連れた家族にとっては、長時間待機は大きな負担となっています。

雨天時の対応力不足も指摘される

開幕直後に降雨があった際、会場内に十分な雨宿りスペースが確保されておらず、多くの来場者が建物の軒下やトイレ前などで雨をしのいでいる様子が見られました。

会場内の休憩所やベンチも数が限られており、特に悪天候時の滞在環境については改善が急務です。

長時間の歩行や立ちっぱなしにより、体調不良を訴える来場者も出ています。

一部パビリオンが開幕に間に合わず

一部の海外パビリオンでは建設作業が遅れ、開幕日に間に合わなかった施設も存在します。

事前予約していた来場者が現地で「入場できない」と告げられるケースもあり、不信感や混乱が広がっています。

特に海外から訪れた来場者にとっては、言語の壁もあり、案内が不十分で混乱に拍車をかけたケースも確認されています。

運営体制への疑問とその要因

混雑の事前予測と準備が不十分

これまでに多くの大規模イベントが開催されてきた日本において、今回のような混雑が事前に予測されていなかったことに対し、専門家からは準備不足を指摘する声が上がっています。

来場者の行動パターンやピーク時間帯の集中など、過去のデータを活かした計画が不足していた可能性が高く、リスク管理の甘さが表面化した形となりました。

情報提供の即時性と明確性に課題

来場者がどの施設にどの程度の待ち時間があるのかを把握する手段が限られており、場内では「どこに並べばよいかわからない」「空いている施設が見つけられない」という声も多く聞かれました。

会場アプリの機能はあるものの、情報の更新頻度や精度に課題があり、現場での案内やサポートも十分ではなかったという評価が出ています。

専門家が指摘する改善の方向性

来場時間帯の分散による混雑緩和

専門家は、事前予約制の運用をさらに細分化し、時間帯ごとの入場制限を強化することが必要だとしています。

特に週末や連休は来場が集中しやすく、柔軟な調整が求められます。

また、パビリオンごとの予約管理や整理券制度の導入など、個別施設での混雑緩和策も検討されています。

混雑状況の見える化と情報発信の強化

リアルタイムで混雑状況を把握し、それを来場者に共有する仕組みが必要です。

スマートフォンアプリの改善、館内放送、電子案内板の導入により、来場者が快適に移動・滞在できるようサポートする必要があります。

来場前に混雑予測を確認できるサービスの拡充も、来場者の判断材料として有効です。

公共交通機関との連携と増強

現在は夢洲駅に来場が集中していますが、今後はシャトルバスの運行や、他の交通手段との連携を強化する必要があります。

アクセスルートの分散は、混雑回避だけでなく災害時の安全確保にもつながります。

特にイベント終盤やピーク時に備えて、柔軟に対応できる輸送計画の見直しが重要です。

海外からの反応と国際的評価への影響

日本のホスピタリティやインフラに対する評価は、万博を通じて世界中から注目されています。

実際に訪れた外国人観光客の中には、「施設は素晴らしいが、行列が大変だった」「交通が不便だった」という感想も寄せられています。

万博は国際的な顔とも言える存在であるため、国内だけでなく海外からの視点を意識した運営改善が求められます。

今後に向けて求められる取り組み

大阪・関西万博は約6か月間にわたって開催されます。ゴールデンウィークや夏休みを迎えるにあたり、さらなる混雑が予想される中、早急な対応が必要とされています。

単に一時的な対応にとどまらず、持続的な改善と利用者視点に立ったサービスの提供が、運営の信頼を高めるカギとなるでしょう。

運営側には、柔軟かつ実効性のある体制強化が今まさに求められています。

まとめ

- 万博会場では初週から大規模な混雑が発生しています。

- 飲食施設での待機時間が長く、来場者の負担になっています。

- 雨天時に対応できる施設や休憩所が不足しています。

- 一部パビリオンの未完成により混乱が生じています。

- 情報提供の即時性や誘導体制にも課題があります。

- 時間帯管理や交通対策を中心とした改善が求められています。