2025年1月24日、英国の誇る観光名所、大英博物館で前代未聞のシステム破壊事件が発生しました。

事件の首謀者は、解雇されたばかりの元IT担当契約職員。この事件は、内部犯行の深刻な脅威を浮き彫りにすると同時に、セキュリティ管理の盲点を指摘する重要な契機となりました。

以下では、事件の詳細と影響、そして内部犯行への対応の在り方を探ります。

関連記事

イメージ画

犯行の詳細

この事件は、50代の男性元契約職員が、契約解除後に大英博物館へ不法侵入し、館内のITシステムを破壊したことに端を発します。

特に被害を受けたのはチケット販売システムや来場者管理システムで、これにより大規模な混乱が発生しました。

博物館スタッフはすぐに不審者の存在を察知し、警察に通報。駆けつけた警察官により、元職員はその場で逮捕されました。

事件当時、元職員は明確な動機を語らず、その後の取り調べでようやく動機や背景が明らかにされつつあります。

報道によれば、解雇への不満や復讐心が事件の主な原因とされていますが、計画性や犯行手法からは、事前準備が行われていた可能性も指摘されています。

被害の概要

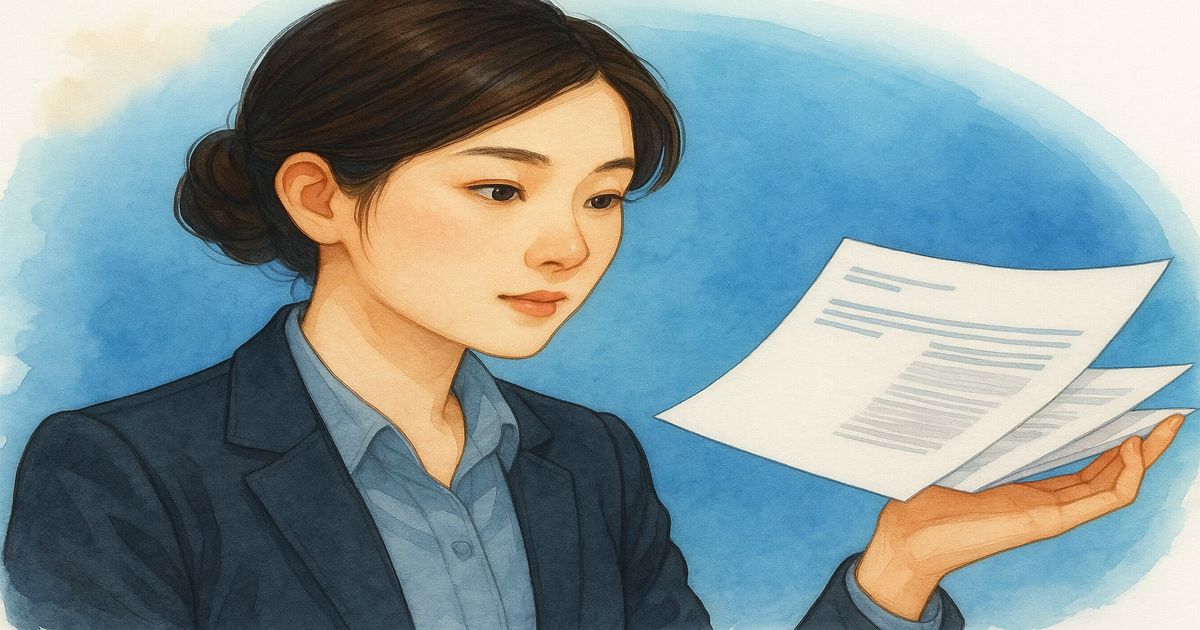

イメージ画

大英博物館は事件発生直後から迅速な対応に追われることとなりました。

システム障害による混乱

チケット販売システムが機能停止したことで、訪問者が長蛇の列を作り、入場手続きが大幅に遅延しました。また、一部の特別展示が中止される事態となり、遠方から訪れた観光客にとっては大きな失望を招く結果となりました。

入場制限の実施

特に週末の混雑が予想されたため、入場者数を制限し、混乱の拡大を防ぐ措置が取られました。一方で、この対応により多くの訪問者が入場を断られ、さらなる不満を生む結果となりました。

チケット購入者への補償

チケットを事前購入していた来場者には払い戻しや日時変更が案内されましたが、問い合わせが殺到したことで対応が追いつかない場面も見られました。

内部犯行の脅威

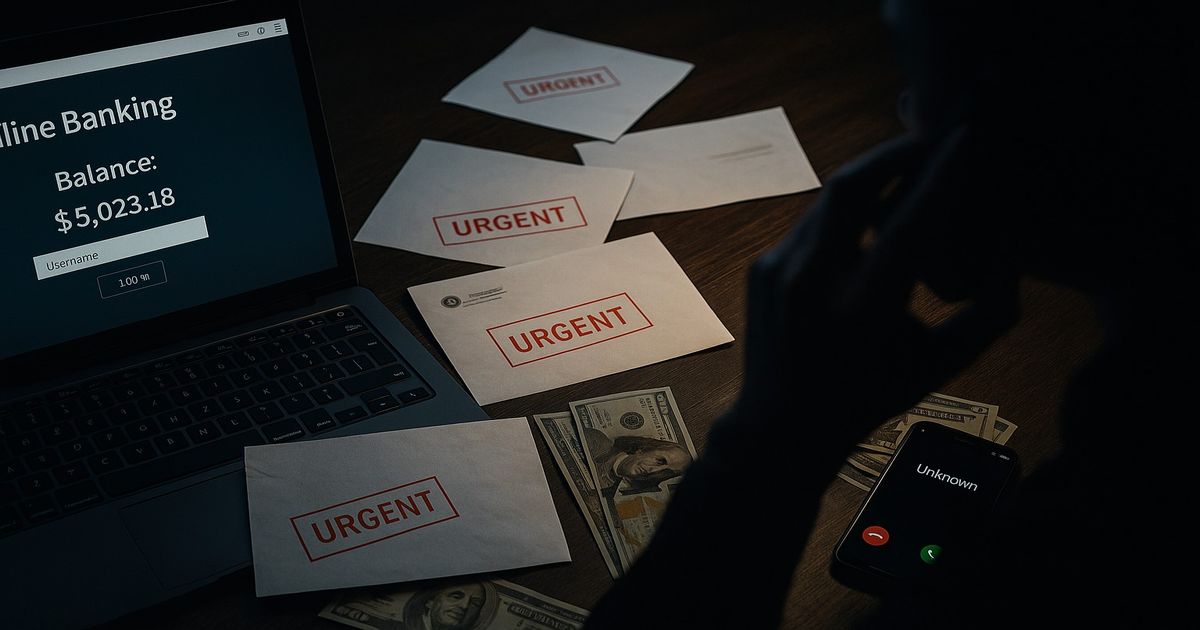

イメージ画

今回の事件が特に注目を集めている理由の一つは、「内部犯行」という形で発生した点にあります。

元職員のように、内部の人間が組織に損害を与えるケースは外部からの攻撃よりも危険性が高いとされます。

それは、内部関係者が施設やシステムの詳細な知識を持っているためです。

内部犯行の特徴

- システムや施設の構造に精通している

元職員はシステムの弱点を熟知しているため、外部からの攻撃者よりも効率的かつ効果的にダメージを与えることが可能です。 - 物理的な侵入が容易

今回の事件でも、元職員が不法侵入に成功している点から、施設の物理的セキュリティ対策に不備があったことが示唆されます。 - 動機が感情的で予測困難

内部犯行はしばしば解雇や降格、職場でのトラブルが引き金となるため、動機が感情的で予測が難しいという特徴があります。

セキュリティの盲点と対策の必要性

イメージ画

今回の事件は、施設やシステムのセキュリティにおける複数の盲点を浮き彫りにしました。

退職者管理の甘さ

解雇や契約解除後、元職員の施設へのアクセス権が適切に取り消されていなかったことが今回の事件の直接的な原因となっています。

ITシステムの脆弱性

元職員による破壊行為が一部のシステム全体に波及した点から、冗長性やバックアップ体制の欠如が指摘されています。

危機対応能力の不備

事件発生後の対応について、「訪問者への十分な配慮が足りなかった」との声が上がっており、危機管理体制全般の見直しが必要とされています。

再発防止に向けた取り組み

イメージ画

大英博物館では、再発防止策の導入が急務となっています。以下は、想定される主な対策案です。

- 退職者のアクセス権の即時無効化

従業員が退職する際には、ITシステムや物理的施設へのアクセス権を即座に無効化することが必要です。 - 内部監査の強化

定期的にシステムや職場環境の監査を行い、不満や潜在的なリスクを早期に発見する体制を構築します。 - 物理的セキュリティの向上

館内への侵入防止のため、カードキーや監視カメラの導入、警備員の配置を強化することが重要です。 - 危機管理の訓練

従業員を対象にした危機対応訓練を実施し、事件発生時に迅速かつ適切な対応ができるよう備えます。

結論

大英博物館のシステム破壊事件は、内部犯行の深刻な脅威を改めて浮き彫りにしました。今回の事件を教訓に、セキュリティ対策を抜本的に見直すことが求められます。

特に、内部リスク管理や退職者対応の徹底、物理的およびデジタルセキュリティの強化が重要です。同時に、訪問者の信頼を取り戻すための迅速な対応が、今後の運営における鍵となるでしょう。

-

激アツ第5次ドーナツブーム到来!2025年にドーナツ市場は加速か?

-

いわき市常磐藤原町で林野火災!小学校の下校にも影響した火事の現状

-

弁当店の倒産が2025年過去最多ペース!コメ高騰の真実と業界の未来

-

倒産情報は誰が決める?公表までの流れを解説!

-

富山・南砺市の老舗織物会社「柴田」破産、負債1億1100万円の衝撃!

-

シャウエッセン40周年の秘密!なぜ高価格でも市場1位なのか?品質・戦略・新商品を徹底解説

-

ラーメンがやめられない!科学的に解明された5つの理由

-

罰金141万円ラーメン店通知書騒動と管理組合の真相

-

高知市の飲食店でノロ食中毒発生し営業停止処分へ

-

なぜ日本郵便とヤマト運輸は協業を見直したのか?その理由と背景

-

ニチガク破産準備の理由と受験生進路への影響は?

-

【速報】スタバがプロテイン参入|新コールドフォーム米国5店舗で試験|話題沸騰

-

【台風26号】沖縄で記録的大雨の恐れ|久米島で11月最多を更新

-

ロシア選手500人流出!フィギュア王国に何が起きた?

-

三川内焼老舗・宝珠製陶所が破産手続き

-

ダイアン津田『フェイクマミー』撮影裏話と水ダウ疑惑の真相とは?

-

米不足の影響を考える2024年の生産予測と価格トレンドは?

-

カンピロバクター食中毒鶏肉生食の危険性と症状

-

鴻海精密工業のEV戦略とは?日産買収で変わる自動車業界の未来

-

平塚市無人ホルモン店で41点窃盗!4万6000円被害の全貌と制度の盲点

-

ドリーム観光が破産!19年休眠と負債7000万円の結末

-

クマ被害対策を閣僚会議に格上げ 国が総力対応へ

-

石川県産新米の価格高騰:背景と今後の展望

-

扇山の山林火災が延焼拡大!消防団の高齢化とゴルフ場休業の深刻な影響