SNSを活用したマーケティングが一般的になった現代、消費者は企業の広告と個人の意見を混同しやすくなっています。

2025年3月25日、消費者庁はロート製薬に対し、ステルスマーケティング(ステマ)違反で措置命令を出しました。

本記事では、今回の措置命令の詳細や背景、企業・消費者への影響について詳しく解説します。

消費者庁の措置命令とは何か

消費者庁はロート製薬に、無料提供した商品の利用者による画像投稿を自社ウェブサイトで利用した行為が、ステルスマーケティングとして景品表示法に違反するとし、再発防止を命じました。

ロート製薬が受けた措置命令の概要

消費者庁は、ロート製薬が景品表示法に違反する広告手法を使用したとして、2025年3月25日に措置命令を出しました。

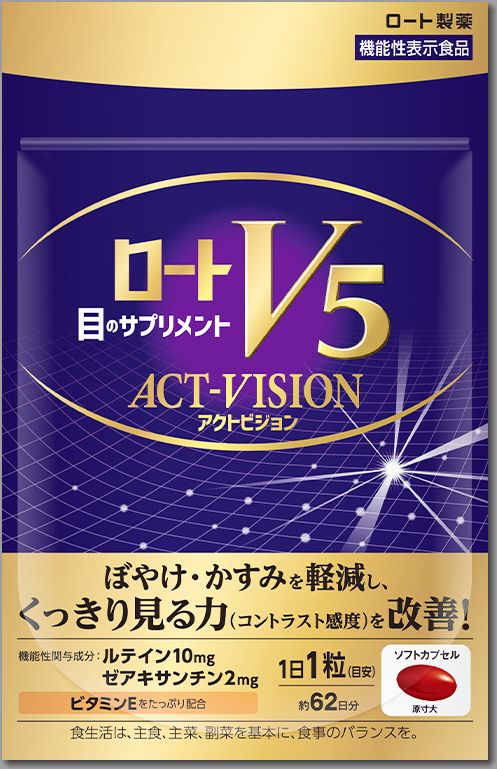

問題となったのは、同社が販売する機能性表示食品「ロートV5アクトビジョンa」の宣伝方法です。

企業が広告であることを明示せずに宣伝を行うことは、消費者に誤解を与える不当表示にあたります。

今回のケースでは、ロート製薬が一般消費者に対し、SNS上での宣伝を依頼しながら、それが広告であることを示さなかった点が問題視されました。

ロート製薬の違反内容

問題となったマーケティング手法

ロート製薬が行ったとされるステマの手法は以下の通りです。

- モニター募集サイトを利用

2024年6月4日から7月29日まで、モニター募集サイトを通じて一般消費者にSNS投稿を依頼しました。 - 商品を無償提供

対象者には5,400円(税込)相当の「ロートV5アクトビジョンa」を無償で提供しました。 - 広告と示さずに投稿

モニターに対し、商品の感想をインスタグラムに投稿するよう依頼しましたが、投稿が企業の依頼によるものであることは明示されませんでした。 - 自社サイトで投稿を引用

投稿された内容の一部を自社ウェブサイトに掲載し、広告であることを記載しないまま紹介しました。

景品表示法違反となる理由

景品表示法では、消費者に誤解を与えるような表示を禁止しています。

特に、広告であることを隠して宣伝を行うステルスマーケティングは、消費者の判断を誤らせる行為と見なされます。

今回のケースでは、ロート製薬が広告であることを明示しないまま口コミ風の投稿を促し、それを自社サイトに掲載していたため、消費者庁は「不当表示」にあたると判断しました。

消費者庁の措置命令の背景

ステルスマーケティングの危険性

ステルスマーケティングは、企業の宣伝と消費者の意見の境界を曖昧にし、公正な判断を妨げる要因となります。

特に、SNSの普及により、企業の広告と個人のレビューが混在しやすくなっています。

過去の類似事例

今回のロート製薬のケースは、大手製薬会社によるステマ違反としては2件目となります。

過去にも類似の事例があり、消費者庁は企業の広告活動に対する監視を強めています

ロート製薬の対応と今後の影響

ロート製薬のコメント

措置命令を受け、ロート製薬は以下のようにコメントしています。

- 「消費者庁の指摘を真摯に受け止め、再発防止に努める」

- 「広告の透明性を確保し、消費者に誤解を与えないよう改善する」

- 「ウェブサイトの該当ページを削除し、関係者への周知を徹底する」

このように、同社は広告の適正化を進める姿勢を示しています。

企業への影響

今回の措置命令は、ロート製薬だけでなく、他の企業にとっても重要な警鐘となります。

SNSを活用したマーケティングは今後も増加する見込みですが、企業は広告の透明性を確保し、消費者に誤解を与えないよう細心の注意を払う必要があります。

消費者への影響

消費者にとっても、SNS上の口コミやレビューをどのように捉えるべきか、より慎重な姿勢が求められます。以下の点に注意すると良いでしょう。

- 広告かどうかを見極める

投稿者が企業から商品提供を受けているかどうかを確認する。 - 複数の情報源を比較する

1つの口コミだけで判断せず、他の情報も参考にする。 - 公式サイトの情報を確認する

企業が発信している情報と比較して整合性を確認する。

まとめ

- 消費者庁はロート製薬にステマ違反で措置命令を出しました。

- 企業の依頼によるSNS投稿が広告であることを明示していなかったことが問題でした。

- ロート製薬は再発防止を誓い、広告の透明性を確保する方針を示しました。

- 企業は広告手法の適正化を進め、消費者も情報の真偽を見極める必要があります。

- 消費者庁は今後も監視を強化し、違反行為には厳しく対処する方針です。

この措置命令は、企業のマーケティング活動に対する規制が強化される流れを示しており、今後の広告手法にも大きな影響を与えることが予想されます。

消費者も広告の透明性を意識し、より慎重に情報を判断することが求められます。