信頼を裏切る出来事が、静かな湖畔の町で起きた。滋賀県長浜市で、土地改良区の元職員による巨額の横領事件が明るみに出た。この事件は、地域社会に衝撃を与え、組織の透明性や監視体制に疑問を投げかける。なぜ、誰も気づかなかったのか? どうすれば再発を防げるのか?

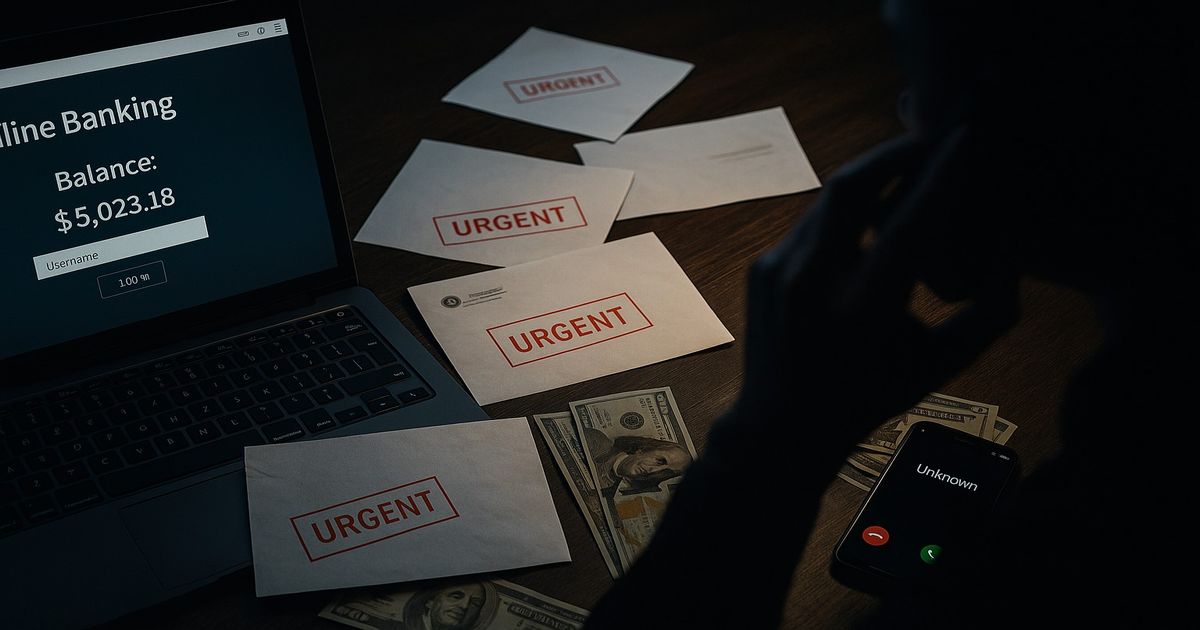

2021年、早崎内湖土地改良区の預金口座から405万円が消えた。容疑者は45歳の元女性職員。彼女は日常業務の中で、現金を引き出し、着服していたとされる。後日、約3700万円もの使途不明金が発覚し、事件の深刻さが浮き彫りになった。この裏切りは、単なる金銭の問題を超え、地域住民の信頼を揺さぶるものだった。

この記事では、事件の詳細から背景、対策までを徹底解説する。読み終わる頃には、組織の透明性を高める方法や、個人としてできる予防策が見えてくるだろう。地域社会の信頼を取り戻すために、何が必要なのか、共に考えていこう。

- 物語的要素: 元職員による横領と地域社会への影響

- 事実データ: 405万円の着服、3700万円の使途不明金

- 問題の構造: 監視体制の欠如と内部統制の不備

- 解決策: 透明性向上と監査強化

- 未来への示唆: 信頼回復と再発防止策の必要性

2021年に何が起きたのか?

2021年3月から11月にかけて、滋賀県長浜市の早崎内湖土地改良区で、元職員の女性(45歳)が預金口座から計405万円を着服したとされる。彼女は日常業務の中で、現金を引き出す権限を悪用し、9回にわたり資金を流用。事件は2023年11月の会計決算で発覚し、彼女は関与を認めて解雇された。その後、自首したことで捜査が進展し、逮捕に至った。

以下は、事件の被害状況を時系列でまとめた表である:

| 時期 | 引き出し金額 | 備考 |

|---|---|---|

| 2021年3月~11月 | 405万円(計9回) | 元職員による着服 |

| 2023年11月 | 約3700万円 | 使途不明金として発覚 |

すべては信頼の隙間から始まった

早崎内湖土地改良区は、地域の農業を支える重要な組織だ。農地の整備や水路管理を担い、住民の信頼を基盤に運営されてきた。しかし、この事件は、組織内部の「信頼」に依存しすぎた結果生じた悲劇だった。元職員は、会計業務を一手に担い、監視の目が届かない環境で行動を起こした。彼女の動機は明らかにされていないが、金銭的困窮や個人的な欲が背景にある可能性が考えられる。

土地改良区のような小規模な組織では、限られた人員で業務を回すことが一般的だ。しかし、それが裏目に出た。彼女の行動は、誰もが「信頼できる」と信じていた日常の中で、少しずつ進行していたのだ。

数字が示す横領の深刻さ

事件の被害総額は、確認された405万円に加え、使途不明金として約3700万円が報告されている。この金額は、土地改良区の年間予算の数割に相当し、地域の農業支援に大きな影響を与える規模だ。以下は、被害額の内訳と影響を整理した表である:

| 項目 | 金額 | 影響 |

|---|---|---|

| 着服額 | 405万円 | 直接的な資金流出 |

| 使途不明金 | 約3700万円 | 予算不足による事業停滞 |

なぜ横領が見過ごされたのか?

この事件の背景には、組織の内部統制の不備が浮かび上がる。土地改良区のような小規模組織では、会計監査が形式的なものにとどまり、複数人によるチェック体制が欠如していた。対立軸として、「信頼に基づく運営」と「厳格な監視体制」のバランスが問題となる。心理的には、長期雇用による過剰な信頼が、監視の目を緩めていた可能性がある。文化的には、地域社会の「なあなあ」の慣習が、問題の発見を遅らせた。

専門家コメント: 「小規模組織では、内部統制の欠如が横領の温床となる。複数人による承認プロセスや定期監査の導入が不可欠だ。」

SNS拡散が生んだ新たな脅威

事件発覚後、SNS上で情報が拡散され、地域住民の不安が一気に広がった。X上では、「土地改良区への信頼が揺らいだ」「再発防止策は?」といった声が飛び交った。デジタル時代では、こうした事件が瞬時に拡散し、組織の評判に深刻なダメージを与える。透明な情報公開が求められる一方、誤った情報が拡散するリスクも高まっている。

組織はどう動いたのか?

事件発覚後、土地改良区は緊急監査を実施し、外部の会計専門家を招いて調査を進めた。今後は、複数人による資金管理の承認プロセスや、定期的な外部監査を導入する方針だ。行政も、類似の小規模組織に対し、内部統制の強化を求めるガイドラインを策定中である。これにより、再発防止と信頼回復を目指す。

まとめ:信頼を取り戻すために

冒頭で触れたように、この事件は単なる金銭の問題ではない。地域社会の信頼を裏切った出来事は、組織運営のあり方を根本から見直すきっかけとなる。データが示すように、3700万円もの使途不明金は、監視体制の不備が生んだ結果だ。解決策として、複数人による承認プロセスや定期監査の導入が急務である。読者の皆さんには、地域組織の透明性を求める声を上げ、積極的に関与してほしい。未来への希望は、信頼を再構築する一歩から始まる。